梁仁志

(安徽师范大学 历史与社会学院,安徽芜湖 241002)

关键词:近代徽商;徽商衰落;徽帮;籍贯

摘 要:近代以后,徽商兴起与发展的内外动因依然存在,数量仍然十分庞大,故认为近代徽商彻底衰落甚至“几乎完全退出商业舞台”的观点应予以修正。在研究近代徽商时,一是必须将寄籍他乡但仍对徽州有较强认同感并保持密切联系的徽州商人视为徽商;二是必须注意到近代徽商依然“商成帮”的历史史实;三是必须正视近代徽商总体实力及其在中国商界的地位相较于明清徽商确实有了较大幅度下降的客观事实。近代徽商研究的不足,既是学界重视程度不够的主观因素所致,也是近代徽商资料缺乏的客观因素所致。随着近代徽商资料的不断发掘整理和电子化,可以预期近代徽商研究必将快速发展,也必将推动徽商研究的再出发。

如果从傅衣凌先生1945年发表的《明代徽商考——中国商业资本集团史初稿之一》一文算起,徽商研究已经走过了近80年的历史,经过几代学者的不懈努力,业已取得丰硕成果。但毋庸讳言,当下的徽商研究仍然存在一定的问题,主要表现在两点:一是既有成果的研究时段主要集中在明清,对近代徽商关注甚少;二是出现了“徽学热,徽商冷”的现象,即正当徽商研究亟待深入,一些老的问题尚待继续深入甚至反思,一些新的论题尚待开拓之时,研究热潮却已退去,研究队伍日渐萎缩,这与徽学研究欣欣向荣的总体发展态势形成了鲜明对比。1985年张海鹏先生在《明清徽商资料选编》一书的“前言”中指出:徽学的研究课题“往往又与徽商有密切的关系,在某种意义上说,徽商是其酵母”。深刻揭示了徽商研究在徽学研究中的基础性地位。因此,“徽学热,徽商冷”现象的出现,对于徽学研究的真正深入显然是不利的。要想推动徽学研究的健康发展,进一步深化徽商研究实有必要。有鉴于此,本文拟对近代徽商研究相关问题进行初步思考,以期抛砖引玉,推动徽商研究再出发。不当之处,敬祈方家批评指正。

学界主流观点认为,近代以后徽商就彻底衰落了。有研究者指出:“道光以后,徽州茶商的盛而复衰,则表明徽州商帮的彻底衰落。”有研究者甚至认为,近代以后,徽商“几乎完全退出商业舞台”。可吊诡的是,有两个悖论至今尚未得到较好地解答:

一是近代以后,徽商兴起与发展的自然条件和历史背景并未发生根本性改变,却为何敢说近代徽商“彻底”衰落或“几乎完全退出商业舞台”?王廷元先生在《徽州文化全书·徽商》一书中,将徽商兴起的自然条件与历史背景归纳为“山多地瘠,耕地不足”“物产丰富,可供交换”“地近经济发达的富饶之区”“文化的发达”“经商的传统”“国内商业的发达,市场的扩大”等六个方面。这也是徽学研究者的基本共识。关于第一点,王先生解释说:“徽州是个山多地瘠,粮食不足自给的地区,这种自然条件迫使徽人不得不外出经商谋生。”然而,近代以后徽州“山多地瘠,粮食不足自给”的状况并未改观。光绪二十九年(1903),九江徽商在《新安阖郡劝抽茶箱捐及一文愿启》中说:“我新安六邑田少山多,经商者十居七八,而浔阳一隅,熙来攘往服贾者数约百千。”1917年,绩溪人程宗潮在《绩溪全境乡土物产调查报告》中说:“我绩处万山中,农产不丰,人民类皆奔走他乡以谋衣食。”1918年,婺源人江学沂在《婺源东乡龙尾村民生状况调查报告书》中说:龙尾村“米为最主要之食料……本地之粮,不过资本地三月余之食,余多由江西万年、乐平诸县输入,以补缺乏”。同年,婺源人朗仁寿在《婺源北乡乡土物产之调查》中也说:“吾乡物产以茶叶、木材为大宗,石灰次之,此外若米若麦及一切杂粮,所产尚不足以自给,多由江西输入之。”1930年,安徽省民政厅专门组织人员对省内各县县情进行了一次调查,从调查报告中可知,徽属各县本地粮食不足食的情况仍然十分突出:黟县“所产米麦杂粮仅敷全县四月民食,其每年不敷之粮食由祁运江西之米救济”,婺源“谷麦等仅足供婺源人民四个月之粮食”,其他四县情况皆如此。1935年,安徽省民政厅编写的《安徽省芜屯公路沿线经济概况》中说:绩溪“本县米粮,不敷自给,多仰于旌德,年入约值三四十万元”,歙县“至食粮一项,所产不足自给,尚仰给于邻村,每年输入额约四五十万元”。关于第二和第三点,王先生分别解释说:“徽州地区特产丰富,可供交换,为徽人经商提供了便利条件”、“徽州地近经济发达的富饶地区,便于徽州人从事商业活动”。这两点近代以后显然也无多大改变,且近代以后中国的经济和商业中心转移至距离徽州更近、交通更加便捷的上海,对徽商而言反而更为有利。关于第四点,王先生解释说:“徽州地区文化的发达,对于徽商的兴起起着明显的促进作用。”而近代徽州文化依然较为发达,这点可以从民国时期徽州人的识字率中略窥一斑。详见表1:

上表是安徽省民政厅1935年所作的统计,原表包含了当时安徽所属各县,表1仅例举了徽属六县及当时的省会怀宁和在省内经济相对发达的芜湖、合肥,这三地同时也是徽属六县之外识字率最高的地方。1935年已是近代晚期,但徽属六县的识字率仍然遥遥领先于皖属其他各县,且比省会怀宁及号称“小上海”的皖南经济中心芜湖还高,徽州地区文化的发达可见一斑。关于第五点,王先生解释说:“徽人有着悠久的经商传统。他们在实践中积累了丰富的商业经验,这为明清时代徽商的腾飞打下了良好的基础。”毫无疑问,相较于明清徽商,对近代徽商而言,经商传统自然更悠久,经验更丰富。关于第六点,王先生解释说:“明清时期商品经济的发展为徽商的兴起提供了极好的外部条件。”近代以后,尽管中国遭遇“数千年未有之大变局”,但商品经济持续发展的总体趋势并未发生根本性改变。

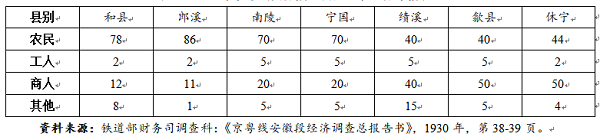

二是近代以后,徽州人的经商风气依然很盛,从商比例依然很高,又如何能说近代徽商“彻底”衰落或“几乎完全退出商业舞台”?据《光绪五年祁门县金壁坳户口环册》记载,祁门县十一都一图七甲一牌共有9户人家,其中竟然有8户“以贸易为业”。据1917年绩溪人程宗潮对绩溪和祁门的调查,绩溪十一都“人颇富勤劳冒险之性,加之本地困贫,故千里之外皆有乡人经商之足迹……四民之中,商五,农三,工、士各一”,十四都“地狭人稠,居民多营商业”;祁门西南两乡商人“占十分之三”,“东、北、城三区则农民仅占十分之四,商居十分之四,士、工仅占十分之二”。据1929年绩溪人曹诚英对绩溪旺川农村的调查,当地“商人约占居民二分之一”。1930年代,“黟县人民在外经商者十分之六七”,婺源也是“营商业于异地者颇多”。1928年六月间,皖省政府举行了户口调查,“方法完密,办理认真,数字之可靠,迥非昔日草率从事者可比”。1930年,铁道部财务司调查科依据这次调查数据对京粤线安徽段七县人口职业分布情况进行了统计。详见表2:

从表中可见,徽属绩溪、歙县、休宁三县人口的从商比例远超和县、郎溪、南陵、宁国四县。徽州人的经商风气一直延续到建国初期。据中共皖南区党委农委会在1950年所作的调查,当时“绩溪余川村200中,在家人口为631人,而出外经商的为210人;黟县南屏村975个居民中,其中外出经商的有193人”。

由上可知,近代徽州人的经商风气依然很盛,从商比例依然很高。这种情况也导致了近代徽属各县外出人口数量及比例的增高。1930年,铁道部财务司调查科还依据1928年六月间皖省政府户口调查数据,对京粤线安徽段13县他往人口情况进行了统计(详见表3),并分析指出:“本地段他往人口,最多者首推歙县,次休宁、绩溪、芜湖、繁昌、和县、南陵、宁国、宣城、郎溪、泾县、旌德,最少为当涂。他往人口百分比最高者,首推绩溪,次歙县,又次为休宁、繁昌、宁国、芜湖、和县、南陵、旌德、郎溪、泾县、宣城,当涂最低。查绩溪、歙县、休宁他往人口特多之故,不外三点:1.地据丛山,食不足以自给;2.山中多瘴气,男子易犯臌胀病;3.经商日久,惯住外乡。”

由于近代徽州男子仍然多外出经商,徽州妇女无法应付一些较为繁重的农业生产劳动,导致客籍男子来徽州者颇多。如1930年代的黟县,“农民以妇女占三分之二,男子以客籍为多”;1940年代的祁门,“据当地多数人谈话,俱强调今日女多于男……居民中客籍甚多,当地土著仅占十之五六”。男子长年在外经商不归,只留徽商妇空守家园,甚至还给近代徽州的社会风化造成了压力。1943年,任职于安徽省府的洪素野赴皖南考察,他在考察歙县后写到:资料来源:铁道部财务司调查科:《京粤线安徽段经济调查总报告书》,1930年,第35-36页。

闻徽州男人长年经商客地,加之以前交通阻塞不易回乡。“商人重利轻离别”,妇人自难免闺怨之苦,故此间俗谚有“笑穷不笑娼”之语,亦强自掩饰耳。此种风气大概自古已然,我看到县志名宦一部中,说到宋朝李植的,有这样的一段:“植高宗时知徽州。徽俗尚淫祠,植首以息邪说正人心为事。”可见当时所谓人心已不很正派了。再观“首以”二字,更知此风之盛,又在烈女部分中,对于夫亡守节事大书特书,似以此为奇迹,若北方一带直视如常也。据县志说:“自清初至道光间,歙县计得烈女七千余人。”其他徽属五县则尚不及此数。

综上,一方面,近代以后,徽商兴起与发展的自然条件和历史背景并未发生根本性改变,也即近代徽商兴起和发展的内外动因依然存在。既如此,则无论近代社会多么纷扰,商场多么残酷,大量徽州人必然会在商场上继续打拼。相较于明清徽商“执商界之牛耳”的辉煌和以宁波商帮为代表的近代其他商帮的迅速崛起,说近代徽商衰落当无疑议,但说他们“彻底”衰落甚至“几乎完全退出商业舞台”,就不太符合基本的逻辑和常识了。另一方面,近代以后,徽州人的经商风气依然很盛,从商比例依然很高,也即近代徽商的数量依然相当庞大。这恰恰证明了上文的推断。既如此,则近代以后徽商彻底衰落甚至“几乎完全退出商业舞台”的观点,显然是站不住脚的。故而,将徽商研究时段主要集中在明清而忽视近代,既不符合客观历史事实,也不可能真正揭示徽商产生、发展、繁盛、衰落的整体脉络。因此,加强近代徽商研究十分必要。

何为“徽商”?1993年王廷元先生在《中国十大商帮》一书中提出:“所谓徽商,是指明清时期徽州府籍的商帮集团。”张海鹏先生则在该书前言中指出:“商帮,是以地域为中心,以血缘、乡谊为纽带,以‘相亲相助’为宗旨,以会馆、公所为其在异乡的联络、计议之所的一种既‘亲密’而又松散的自发形成的商人群体。商帮的出现,标志着我国封建商品经济发展到了最后阶段。”1995年,“对驰骋明清商业舞台数百年的徽州商帮进行了迄今为止最全面的研究”的《徽商研究》一书出版,王廷元先生在该书中进一步明确提出:“徽商应该是指以乡族关系为纽带所结成的徽州商人群体,而不是泛指个别的零散的徽州籍商人。徽商应与晋商、陕商、闽商一样,是一个商帮的称号。”1996年,张海鹏先生在《徽商系列丛书·近代商人》一书的序言中强调:

我们必须把“徽商”和零散的徽州商人区别开来。应当明确,徽商衰落了,不等于徽州商人消亡了。早在明代,“徽”、“商”二字在文献上就连在一起使用,表明“徽商”是一个商人群体,也即是一个商帮的名称。……我们研究明清时期的徽商,实际是研究徽州商帮而非零散的徽州商人,“徽商”二字相连是有特定涵义的。我们搞清楚“徽商”这一专用名词之后,自然也就清楚了“徽商的衰落”是指这个商帮的衰落,或者说这个商帮主体的衰落,并非说徽州商人都衰落了。……同时,我又觉得徽商研究不能只终于道(光)、咸(丰),还可以向下延伸,只是对后来徽州商人的研究,不是属于商帮史的范畴,而是中国商业史的范畴了。

正是循着这样的思路,《徽商研究》一书中将“徽人从商风习的形成”“徽人结伙经商的现象已很普遍”“‘徽’、‘商’(或‘徽’、‘贾’)二字已经相联成词,成为表达一个特定概念的名词而被时人广泛应用”“作为徽商骨干力量的徽州盐商已在两淮盐业中取得优势地位”等作为徽商形成的四个标志。以上观点在学术界特别是徽学界产生了广泛影响,甚至可以说在很大程度上左右了其后徽商研究的理路。

张海鹏、王廷元先生的观点颇具启发性和指导意义。但与此同时我们也应看到,他们所定义的“徽商”主要是指传统时代特别是明清时期的徽商。近代以降,中国的社会性质由封建社会转变为半封建半殖民地社会,徽商商业经营和生存的社会环境已经发生了深刻变化。在这种状况下,徽商群体无论是内在的思想观念,还是外在的商业组织形式和生存方式,都必然会随之发生深刻变化。因此,我们对于“徽商”一词内涵的理解,或者说对“徽商”概念的界定也应与时俱进,进行新的思考。

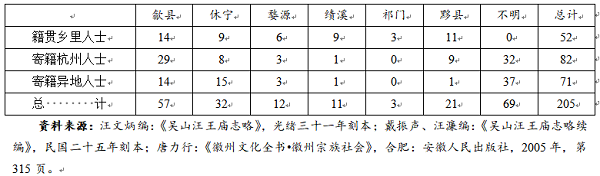

首先是徽商的籍贯问题。封建社会人们的籍贯观念颇为强烈,尽管明代就已经出现了商人在经商之地侨寓定居的趋势,徽商也不例外,但明清时期绝大多数徽商仍坚守徽州籍贯,甚至有在外侨寓上百年甚至数百年依旧保持徽州原籍的徽商家族。如歙县周邦头周氏家族,据民国时期的周氏后裔徽商周弻忠回忆:“自嗣晨公始迁于芜也,由一世、二世以至我高曾祖考更七世矣。而我祖茂洋公,以道光戊子举人联捷成进士,供职农部,犹徽籍也。入芜湖籍者,自我先伯镇裕公始,至我仅两世耳”。近代以后,社会动荡,归途难安,加之受到新式思想所引起的人们籍贯观念的松动,为方便商业经营与生活,徽商在经商之地寄籍或占籍的人数不断增加,蔚成风气,甚至超过了仍然固守原籍的徽商人数。因经商,徽州汪氏宗族于明朝中叶就开始陆续侨寓杭州,据唐力行先生对其后裔清末民国时期在杭州寄籍情况的统计,当时“寄籍者已达十之七八,而籍贯乡里者仅为十之二三”。详见表4:

对这些寄籍他乡,已非“徽州府籍”的商人,我们能否根据张海鹏、王廷元先生的定义,将他们排除在徽商群体之外呢?民国绩溪人王集成在给他拟纂修的《绩溪县志·食货志》所写的序文中说:资料来源:汪文炳编:《吴山汪王庙志略》,光绪三十一年刻本;戴振声、汪濂编:《吴山汪王庙志略续编》,民国二十五年刻本;唐力行:《徽州文化全书•徽州宗族社会》,合肥:安徽人民出版社,2005年,第315页。

惟绩溪人民恃商以为衣食者十五六,其专以货殖著者,从《史记》例专列“货殖”一目。……朱子生于剑州之尤溪尉官舍,其祖墓并在建州之政和,本省以建州籍登第,且久居崇安,而自署“新安朱熹”,诚以世系本源悉在婺源,不应自我而绝,固贤者熟计。胡光墉虽生于浙江,又久客宁波,商寓杭州,而其本籍则属绩溪胡里,当日阜康庄所用人往往为绩溪同乡,其捐助绩溪城隍庙大铜钟存胡里。胡氏之至杭州者亦颇与之周旋,不忘绩溪,固视朱子新安为尤切。今各志传均以为杭州人是,岂光墉之志?特为立传。

在这里王集成就明确提出,尽管胡雪岩已入籍杭州,但由于其自我认同仍为绩溪且与绩溪保持着非常密切的关系,故《绩溪县志》应为其立传。这条材料可以说是对胡雪岩籍贯问题的一个极好的注解。因此,尽管寄籍他乡之徽商的户籍已经不在徽州,但只要他们祖籍徽州,且仍对徽州保持一定认同,并与徽州保持密切的关系,仍应将他们视为徽商。因为,如果将寄籍他乡的徽州商人一律排除出“徽商”队伍,恐怕近代徽商的研究就难以入手,甚至连明清徽商研究中的很多立论也站不住脚。

二是近代徽商与商帮的关系。把“徽商”视为“商帮集团”是易于理解的,也是十分必要的。如果将“徽商”仅仅理解为徽州商人个体,将会给徽商研究造成较大的困扰,同时也不能很好地理解徽州“商成帮,学成派”的特色。但张海鹏先生认为,对于道、咸以后徽商的研究已“不是属于商帮史的范畴,而是中国商业史的范畴了”,其言下之意当指近代作为“商帮”的徽商已经不复存在了,而仅仅是“零散的徽州商人”了。可值得玩味的是,近代以后“徽帮”一词却频见于文献,如近人刘锦藻在《清朝续文献通考》中说:

徽州控赣、浙之冲,而江左之管錀也。观明初得此以靖南服,同治中兴之役,曾国藩尝驻节祁门,以与安庆相犄角,可以见矣。康乾以还,朴学大兴,名儒辈出,与圣朝稽古右文之治相桴应,而征士尤盛。婺源江永之历算、休宁戴震所著,皆能独标心悟,发先贤之秘奥,以视泰西所谓实验哲学若合符契焉。地濒新安江之上游,又当黄山之阴,田谷稀少,不敷事畜,于是相率服贾四方。凡店铺、钱庄、茶、漆、菜馆等业,皆名之曰“徽帮”,敦尚信义,有声商市。休宁东南有屯溪镇,为茶市聚处,东下杭州,西达九江,北至芜湖,每岁输出可百万箱,而祁门红茶尤著。

民国《安徽概览》中说:歙县“境内土地跷瘠,不利农耕,居民除制墨种茶外,多远出经商,遍布各地,也有‘徽帮’之称”。1933年安徽省民政厅所编的《安徽民政月刊》中也说:歙县“居民除制造笔、砚、徽墨外,大都远出经商,足迹遍江浙,称曰‘徽帮’。其擅长经商之才,而见重商场,皆其民性之发扬也”。甚至在新中国建国初期的文献中,对徽州商人的通称仍为“徽帮”,如中共皖南区党委农委会在1950年编写的《皖南区农村土地情况》一文中说:皖南“部分农村地区经商的人很多,尤以徽州地区为最著名,他们足迹遍及江、浙一带,有‘徽帮’之称”;1954年,胡兆量先生在《徽州专区经济地理调查报告》一文中说:“由于人口众多,山多地少,陆上交通便利,茶叶大量供应外区,而粮食每感到不足。徽州各县外出经商的人数特别多。……近百年来沿海江浙商业集团兴起后,‘徽帮’势力相对地削弱了,但从事商业活动的传统至今仍影响着本区人民的生活”。

1907年,日本东亚同文会编纂的《中国经济全书》中说:“帮者,系同乡人中之同业者,另成立一小团结。”清末日本驻汉口领事水野幸吉在所著《汉口:中央支那事情》一书中说:“所谓帮者,皆同乡商人相结合而成一团体,各冠以乡里之名。”可见,“帮”是地缘与业缘相结合的产物,那么“徽帮”显然是指徽州籍同业商人的集团。从这个角度来看,一方面,我们可以确定近代徽州商帮依然存在,“近代徽商是有商而无‘帮’”的观点应予以修正;另一方面,我们也必须认识到,“徽帮”与前近代“徽商”确实存在一定的不同,即近代徽商侧重“业缘”与地缘的结合,明清徽商则侧重“血缘”与地缘的结合。这种不同恰是徽商近代转型的必然结果和明证。这表明,近代以后徽商并非一成不变、顽固不化,并因此迅速走向所谓的彻底衰落甚至“几乎完全退出商业舞台”的,他们也在不断与时俱进,去适应近代中国“数千年未有之大变局”。

较早关注近代徽商的是日本学者重田德,他在1967年完稿的《清代徽州商人之一面》一文中,利用民国《婺源县志》中的商人记载研究了清末徽州特别是婺源商人,指出:“徽商的代表性行业——盐、典当业,在尚未完全衰败之前,便向新兴的以茶、木业为代表的新阶段转移。因此,这不是单纯的衰败过程,而是一个新阶段的展开过程,而且随着这个过程的展开,徽商本身也在构造方面发生变化,这就是婺源商人的抬头。……20世纪初……中国茶叶市场构造的变化,使以绿茶为主要生业的婺源和徽州其他县的绿茶发挥优势,并成为茶商发展的基础。因之,我以为徽商界限的克服,便是徽商这个历史范畴的自我否定和解体。而未能解决这一课题的婺源商人,依然囿于徽州商人的界限之内。”这段论述揭示了近代徽商的与时俱进,表明近代徽商也在自觉不自觉地迈向近代化。可惜该文并未引起徽商研究者应有的重视。其后,近代徽商研究进入了较长的空档期。其间仅有台湾学者刘石吉的《1924年上海徽帮墨匠罢工风潮——近代中国城市手艺工人集体行动之分析》一文尚引人注意,与同一时期明清徽商研究异军突起的状况形成鲜明对比。

20世纪90年代以后,近代徽商开始引起地方文史工作者的注意。1992年出版的《徽商史话》一书,描绘了近代徽商的经营谋略和轶闻逸事;1993年出版的《景德镇徽帮》一书,较为详尽地介绍了近代徽商在景德镇的经营情况;1996年出版的《徽商系列丛书·近代商人》一书,对49个近代徽商群体或个人的创业经历进行了个案描述。与此同时,张朝胜还专文论述了民国时期的旅沪徽州茶商,并对徽商衰落论提出了批评。

进入21世纪,近代徽商研究的苗头得以延续。2001年,李勇在其硕士论文《近代徽商研究》中,对“近代徽商工商业活动的特征”“外国资本主义势力的入侵对近代徽商的影响”“近代徽商的衰落”等三个问题进行了简要探讨,认为“近代徽商是有商而无‘帮’”的,这当是对张海鹏先生近代徽商研究“不是属于商帮史的范畴,而是中国商业史的范畴”观点的回应;2002年,绩溪县地方志办公室编印的《绩溪徽商》一书,对近代绩溪商人活动进行了系统论述;2004年,何建木在其博士论文中专门考察了清、民国时期的婺源商人;2008年,冯剑辉在其博士论文中对近代徽商在传统行业中的经营情况及其转型问题等进行了探讨,并对近代徽商“解体论”、“落后论”等观点提出了质疑。由于明清与近代不是可以截然分开的,因此,在以往徽学研究成果中对近代徽商常有涉及是情理之中的事情。

总体而言,学界对近代徽商研究的重视程度明显不够,相关研究也较为薄弱。究其原因主要有二:一是主观原因,即学者对近代徽商的关注不够,这是因为对徽商的关注与研究主要在明清史学界,而近代史学界极少有人问津;二是客观原因,即近代徽商资料的严重缺乏。所谓“巧妇难为无米之炊”,可以说,近代徽商研究的困境与落后在很大程度上正是由于史料的缺乏。史料缺乏之原因大体有三:首先,近代徽商相较于明清徽商实力确实有了较大幅度的下降。一个较为明显的证据便是,尽管近代徽商依然“从商如流”,但独立经营者少,为人佣者众。如明清时期的典当业几乎被徽商垄断,但到了清末,作为徽商大本营之一的汉口的当铺,“开业需多额之费用,与种种烦琐之手数。因由官许其垄断利益,其事业比较的着实,为豪户营之者较多,(但稍有例外)大抵由三五人之合资所成者也。然当主虽有声望,多不通其业务,必别选用勤勉廉直足以谋业务发达之司事人,于汉口称之为管事的,多用徽州人”,从事典当业的徽商依然很多,但地位与以往却大不相同。再如民国初年婺源东乡龙尾村外出经营的徽商:

本地人之习惯对于商业最为欢迎,往往未及成年则谋生远地。但经商地点不同,所营业务亦不一致。总计本地商人凡六十余,在汉口者五,皆操茶业者也;上海三,皆操当业者也;海门一,崇门五,乃操当业,或钱业,或杂货业者也;至若内地,则屯溪约十余人,经营茶业或钱业;余则均在乐平,或营钱业、布业,而以杂货业为最普通。沪汉诸地乃通商大埠,商人每岁所入,多者三四百元,少者亦五六十元,惟消费浩大,储蓄较难。乐平、屯溪诸地,薪俸甚轻,多者百余元,少者二三十元耳,岁入五六十元则最占多数。以上皆指为人营谋者也,若独立自力经营者,仅数人而已。然又苦无大资本,获利甚徽。除此以外,则为每年营业于茶号中之茶工,约四十余人,大概薪俸在二三十元之间。

民国九年(1920)版的《新安思安堂征信录》中也说:“吾黟人皆轻去其乡,不得已也。通都巨镇,成业寥寥,商而佣者十居八九。”徽商实力的衰微必然导致相关文献记载的锐减。其次,近年来近代徽商资料的人为封锁情况较为严重。据初步了解,原徽属各县档案馆均是近代徽商资料相当重要的收藏单位,馆藏档案资料十分丰富,但由于各种原因,常常秘不示人,研究者查阅起来颇为困难。这些年来在徽学研究的相关单位甚至学者中也多多少少存在这种独占史料的风气。与此同时,一些大型公共徽学资料收藏单位,因查阅复印资料费索价过高,令本就清贫的史学研究者不得不望而却步。这些情况在一定程度上阻碍了近代徽商资料的收集和整理工作。再次,近代徽州长期战乱和动荡,也使得近代徽商资料散佚严重。近代徽商资料的缺乏与明清徽商资料的丰富形成鲜明对比,进一步强化了人们的明清徽商兴盛而近代徽商衰落的印象。

当下,要想解决近代徽商资料缺乏的问题,可能的解决途径主要有四:一是加强对近代徽商会馆、公所、同乡会等所编纂的部分会馆录、征信录等原始文献的搜集整理。清末咸同兵燹以后及民国初年,劫后余生的徽商重新返回经商之地收拾残局,力图东山再起,掀起了重修会馆、公所、同乡会的高潮。作为这一活动的记录和对捐助者进行褒奖、管理账目等的必须,会馆录、征信录等大量编修。上海市图书馆、安徽省图书馆、黄山学院图书馆及原徽属六县图书馆、档案馆等都有保存。笔者与李琳琦先生即在相关资料基础上合作整理出版了《徽商会馆公所征信录汇编》一书。二是充分利用近代报刊资料。“中国国家数字图书馆”等网站收集了数十种近代在徽州本土编辑、出版、发行的期刊,中国国家图书馆还收藏了《徽州日报》《中国日报》《中国民报》《前线日报》《皖南日报》《复兴日报》《中华日报》等一批近代在徽州本土出版的报纸,以及如《申报》等一批近代在全国颇有影响力的报纸,这些报刊对近代徽州经济情况及徽商活动均有大量记载,也为我们进行近代徽商研究提供了丰富的史料。三是注重近代地方志、家谱资料。近代徽州方志、家谱中也包含有大量近代徽商的资料。例如民国十二年(1923)所修《黟县四志》叙事“自同治十年(1871)辛未接续至民国十二年(1923)癸亥为断,计五十三年。”民国十四年(1925)所修《婺源县志》卷33《人物七·孝友七》、卷42《人物十一·义行八》、卷48《人物十二·质行九》等均为“庚申续编”,即为民国庚申(1920)时在光绪九年(1883)所修《婺源县志》基础上增补而成的部分,以符“大致仍旧而不无增减”的撰述宗旨,“庚申续编”的叙事当自1883年至1920年,据笔者仔细查阅,中间仅有个别例外。这就使得民国《黟县四志》中的“人物”与民国《婺源县志》卷33、卷42、卷48中的“人物”几乎都是近代人物无疑,而这些“人物”中间即包含了大量的徽商。据粗略统计,民国《婺源县志》卷33、卷42、卷48这三卷中就有近代徽商615名。从这个意义上说,此三卷及民国《黟县四志》中的“人物小传”无疑就是一部“近代徽商资料集”!四是重视原徽属六县及近代徽商活跃之区的地方文史资料。前述1993年由景德镇市政协会文史资料研究委员会编写的《景德镇徽帮》,1996年由黄山市政协文史资料委员会编纂的《徽商系列丛书·近代商人》等,及其他徽属六县、近代徽商活动活跃地区的地方文史资料均刊载了大量的有关近代徽商活动的回忆性、研究性文章,可以为我们的研究工作提供很好的参考和借鉴。此外,近代徽州契约文书中也包含有大量近代徽商的资料,也应予以重视。

随着近代徽商资料资料的不断发掘整理和电子化,它们开放的程度定会越来越高,学者利用起来也会越来越方便,加之学界对近代徽商的日益关注,可以预期近代徽商研究快速发展的态势将会很快形成,而近代徽商研究的兴盛也必将推动徽商研究的再出发。

近代以后,徽商兴起与发展的内外动因依然存在,数量仍然十分庞大,故认为近代徽商彻底衰落甚至“几乎完全退出商业舞台”的观点应予以修正。与此同时我们也应看到,近代徽商总体实力及其在中国商界的地位相较于明清徽商确实有了较大幅度下降,可以说是落日余晖。作为徽州文化发展的“酵母”,要想推动徽学研究的深入和健康发展,进一步推动徽商研究实有必要。从加强近代徽商研究出发,去真正揭示徽商产生、发展、繁盛、衰落的整体脉络和根本原因,无疑是徽商研究再出发的一个重要突破口。在加强近代徽商研究时,首先必须要对近代“徽商”的概念有着清晰的界定,一是必须将寄籍他乡但仍对徽州有较强认同感并保持密切联系的徽州商人视为徽商,否则近代徽商的研究就难以入手;二是必须注意到近代徽商依然“商成帮”的历史史实,但近代“徽帮”侧重于“业缘”与地缘的结合,明清徽商则侧重“血缘”与地缘的结合,这种不同既是徽商近代转型的必然结果,也是近代徽商不断与时俱进的明证。近代徽商研究的不足,既是学界重视程度不够的主观因素所致,也是近代徽商资料缺乏的客观因素所致。随着近代徽州会馆、公所征信录资料及方志、家谱、文书、报刊等文献资料的大量的发掘整理和电子化,近代徽商资料必将更多地呈现在徽学研究者面前,可以预期,近代徽商研究快速发展的态势将很快形成。美国学者乔·古尔迪和英国学者大卫·阿米蒂奇在《历史学宣言》一书中说:“就后顾瞻前而言,历史学是特别有希望的一门学科,因为史学家本来就是研究时代变迁的高手。”近代中国恰逢“数千年未有之大变局”,深刻揭示徽商与近代社会剧变间的互动关系,对于我们更加深刻地理解徽商,推动徽商研究再出发,甚至认识近代中国社会,都将具有重要意义。