刘秋根 王治胜

(河北大学 宋史研究中心,河北 保定 071002)

内容摘要:本文通过对相关民间文献内容的解读,重新建构了晚清民国时期寿阳地区曾出现的“克钱”活动的逻辑体系。克钱起源于汇兑,是寿阳商人为应对清代中期货币价格变动而采取的一种金融会计,切实解决了该地区农民与商人的资金使用问题,也为存户的资产进行保值增值,为商业字号提供资金融资。在这个意义上,将克钱“加头”定义为利息的观点不能成立,它是该地区货币金融行市的反映。克钱是晋商商业金融制度的灵活应用,形成于清中叶,终结于1930年代的晋钞毛荒,也深刻反映了近代山西地区的货币形态、商业金融的历史变迁。

关键词:晚清民国 寿阳 克钱 民间文献 金融会计

清中叶以来,中国的远距离长途贩运贸易商业取得了长足的进步,在北方形成了以张家口与祁太平地区为中心的金融市场,由商品赊购赊销和货币借贷引起的债权债务清偿与结算在此集中进行,以票号为主的金融字号组织构建起完善的商业汇兑网络,全国性资金市场基本形成。与此对应,货币领域银钱比价的波动一直困扰着晚清民国时期的政府与商人,也深刻影响着普通民众的日常生活。在此背景下,山西寿阳县宗艾镇的商人们结合自身实际,创新性的使用了一种适用于本地区的金融会计技术,有效规避了货币价格变动、货币形态变迁所带来的经济交易成本,这项金融创新就是“克钱”。那么,克钱是什么?产生于何时?如何进行运作?又是如何影响地区的商业、金融发展的呢?

对于此,学术界已有过一些讨论。最早对克钱的研究是20世纪80年代寿阳县地方学者岳守荣与孟鸿儒二位先生,二人将克钱理解为一种“信用货币”,对其产生的历史背景、语意、内容、作用、缺点进行了全面探讨,由于文中没有任何的文献征引,对我们理解克钱的真实活动造成很大困扰。时隔二十多年以后,晋商研究专家、山西财经大学孔祥毅教授在此基础上重新对克钱研究,认为克钱是寿阳商人的一种“财务创新”,文中的核心内容基本沿袭了岳守荣的观点,并进一步指出“寿阳克钱,是晋商拨兑制度在寿阳地区的灵活应用。”同样,该文的征引文献也没有使用克钱的直接史料,引用的也是《寿阳县志》、《绥远通志稿》等所记间接史料。

“克钱”研究滞后是由于直接史料严重匮乏的客观事实导致,清代乾隆、光绪年间曾两次编撰的《寿阳县志》,清代传世文献中大量正史、文集、以及文人笔记、小说,还有海量的中央及地方档案、报刊资料,均缺乏相关记载,上述二篇文章的征引文献也就相对单薄,使我们无法得知相关学者的研究源起及思路历程。这两篇文章已经从克钱产生的历史背景、发展演变、财务计算等方面进行了理论性地论述,但无直接史料佐证,缺乏实证分析的同时,不可避免的出现一些“认知性”的偏差。

将克钱定性为“信用货币”的观点显然值得商榷。“信用货币”一般是指以信用作为保证,通过信用程序发行和创造的货币,如银行券、支票、汇票等票据形式,晋商中的钱票、银票、汇票、存票等都可以归结到此种类型,很明显克钱活动中并没有类似票据的出现,而目前与克钱相关记载中出现的“宗艾钱”“宗艾大洋”等属于记账货币,因此克钱显然不是“信用货币”。“财务创新”的提法相对较为合理,从本质上说,克钱的形成是经济主体财务核算过程的体现,是按照会计的基本原理、原则、方法,以货币为计量单位,对商业金融机构的经营活动进行准确、完整、连续、综合的核算和监督过程,属于会计史的讨论范畴,它与《绥远通志稿》所说的“拨兑”是一类业务,但内涵并不完全一致。本文欲结合民间文献,具体地从“金融会计”角度,对克钱作更微观、更具体的讨论。

近年来,中国钱币学会常务理事、山西钱币学会秘书长刘建民先生将毕生所藏晋商契约文书经河北大学宋史研究中心刘秋根教授及其团队整理,由商务印书馆公开出版,极大的推动晋商及相关研究。在整理过程中我们惊喜地发现了几份关于克钱的直接史料,虽然体量较少、时间靠后,但价值颇大、内容丰富,可以直接作为本文的研究依据。以下试分别介绍并做简单考证。

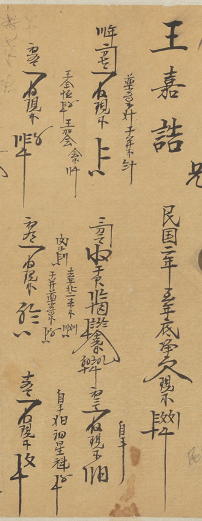

1、《民国八年至民国二十一年山西寿阳县安凤堂记钱折》(图1)

《安凤堂记钱折》有文字内容共计14页,折封暗红色,封面红纸写有“安凤堂记”字样,封底贴有“中华民国印花税票·贰分”。折中出现的商业字号大多能在寿阳地区清代民国时期的碑刻中找到,其中乾元益、天增福、天合正均在民国七年立《重修东西二桥碑记》中有施银记录;光绪二十七年立《文昌宫布施题名石碣》第六石有宗艾镇字号乾元益、天增福施银陆两的记录;《寿阳县志》中也记载晚清时期宗艾镇字号中有福生泰等二十四家花布行。该钱折时间起自民国八年(1919),止于民国二十一年(1932),持续15年,这份资料时间比较特殊,1919年是山西省银行成立、开始发行纸币兑换券,克钱记账单位发生变化的时间,1932年是山西金融危机(晋钞毛荒)结束,克钱体系最终崩溃退出历史舞台的时间,可以反映克钱最后十五年的发展历程,价值巨大。钱折中主要记载的是寿阳县宗艾镇安凤堂的存款、消费情况,没有涉及商业活动,可反映克钱的生活用途。

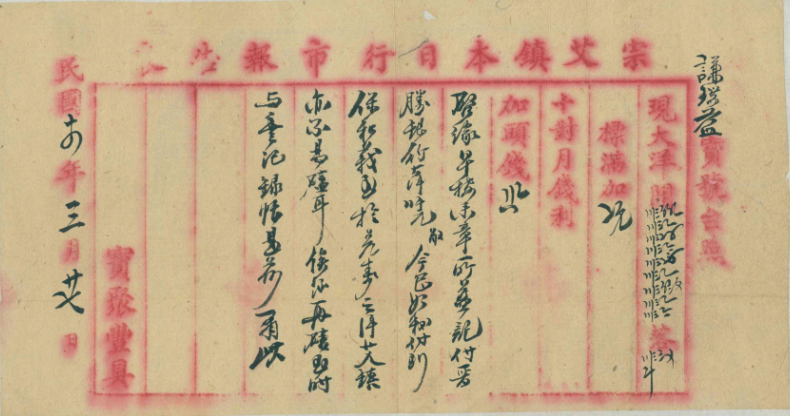

2、《民国三年至四年同泰永清单》(图2)

《同泰永清单》仅有一份,记载了同泰永记王嘉诰民国三年(1914)和四年(1915)的收支完整情况,时间比《安凤堂记钱折》较早,可互为对照,反映克钱在民国八年(1919)之前的一些情况。清单中出现的商业字号如萃云和、福星魁、积厚庆等均在民国七年立《重修东西二桥碑记》中有施银记录。从内容上看,该清单记载时间虽然较短,但内容详细、具体,除有王嘉诰的消费记录外,还有参与粮食、盐业等生意的记录,可反映克钱的日常生活、商业经营用途。

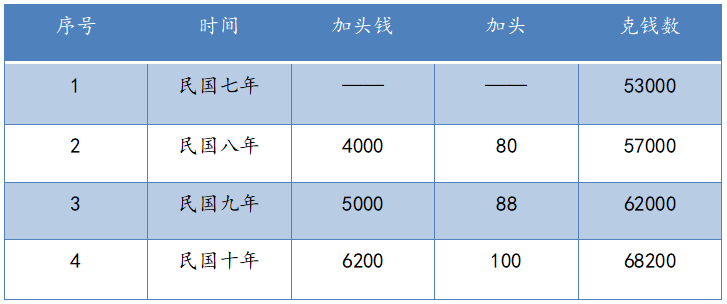

3、行情单(图3)

行情单中涉及宗艾的有130多份,时间多集中于民国十六年前后。关于克钱的“加头”在行情单中有明确栏目,大多为空白,有些填写内容的是将原单中“掉头”改为“加头”,可以证明加头/掉头与现宝银、现大洋、标期满加利、十对月钱利等其他项同属于宗艾镇钱市行情内容,可以肯定克钱的加头变化与货币形态、金融行市直接相关。

图1《安凤堂记钱折》

图2 《同泰永清单》

图3 宗艾行情单

寿阳因在寿水之阳故名,旧志云:“寿水控引山溪,迳县治南,水北曰阳,是以纳称焉。”明代隶属太原府,清雍正二年(1724)改属平定州,民国三年(1914)属冀宁道,民国十六年(1927)直属山西省,今属晋中市管辖。寿阳位于山西省东部,枕恒岳,络太行,居潇河中上游,东与阳泉、平定、昔阳山水相连,西邻太原、榆次,南接和顺,北与盂县、阳曲隔山相望,地处阳泉、晋中、太原三市之间。寿阳四周环山,高峻挺拔,山脉向内延伸,整个地形西北部、北部较高,向东南逐渐倾斜,呈阶梯状分布,所以“寿邑以农为重,上户田多着积蓄有余,凭粜粮以为日用之资。即中户稍有赢余,或三斗或二斗,亦凭除粜为水火之用,而邻境之不足者,如榆次、平定诸地,皆可搬运待食。非若他境之土狭人稠,不足偿其用也。”寿阳粮食基本可以自给,较好的农业基础为商业发展提供了条件。

明代的寿阳与其他山西地区的商人一样外出经商,但没有形成规模;至清代,寿阳商业逐渐发展繁荣,本地居民“勤俭朴实,劲悍少文,大率居民务本者众,故耕农之外,别无生理。近代以来,兼资纺织……按寿阳之民事,耕织者十之五,而贸易于燕南塞北,亦居半。”以至于时人感叹,“愚民无知,见利不见害,自怙充余,垂涎末富。”也就是说,明末清初是寿阳商业的发轫时期,到乾隆以后伴随着晋商的整体发展,寿阳地区的经商风气也开始盛行,商业、金融才真正的发展起来。

清中叶以前,寿阳与毗邻的太谷、榆次、平遥、介休等县镇相比,商业活动并不十分繁荣,虽常有在蒙古草原及辽东地区经商致富者,但所携款项多汇至太谷、祁县,再带家用所需货物或少数银钱返回寿阳。这样,绝大部分资本置放于县域之外,严重影响了本地商人的融资,以至于宗艾镇商业字号的运营资本普遍过小,多者不过万吊,少者只千百吊。如何将该笔资金吸收、流转回当地?宗艾商人开始对本地在外商人提出了一系列的保证与优惠条件:“第一,保证银两成色与平砝公道合理;第二,保证存取方便;第三,保证利息随行就市,不低于太原、榆次的市场利率;第四,倘若发生差错由承办人负责,不让客户吃亏;第五,无论存款人外出或在家休假期间,存款商号负责对存款人家庭生活热情服务、周到安排。”“寿阳商人把这些资金称为‘客钱’,意为客客气气,热情服务。”于是,在外商人纷纷把资金直接带回宗艾,而不经其他县镇周转,宗艾的商业得以发展,也带动了寿阳地区的商品化、货币化进程。

到咸丰时期,银钱比价的波动更为剧烈,太平天国运动的爆发导致晚清政府财政出现危机,表现在银价高涨和银钱比价居高不下,同时也严重恶化了旧有的经济运行环境与秩序,咸丰三年发行官票、宝钞以及鼓铸大钱、重钱更进一步导致货币贬值与通货膨胀。由于银价的高涨,也相应地增大了社会各类金融信用机构与民间大宗贸易活动的经营成本和风险,而制钱的贬值,则使以零售业为主的社会购买力严重不足和萎缩。寿阳宗艾的商业多以批发为主、兼有零售业,故受此影响甚大,在这种情况下,宗艾商家集体议定:一律使用原来的足值制钱,名为“宗艾钱”“宗艾大洋”,计价交易非此不办;为所有用户办理拨兑业务,不需要动用现钱即可解决债权债务。这样,经济秩序稳定下来,并极大的提升了宗艾的商业、金融信用。记账方法与会计技术的创新,也使“客钱”的原本内容发生了新的变化,由于拨兑的“兑”(dui)与“客钱”的“客”(ke)在寿阳方言中都读“ke”,“克钱”就成为了寿阳地区新的金融术语,有时也称之为“兑钱”。从“客钱”向“克钱”的变化过程,核心在于汇兑领域的记账货币在日常生活交易中的使用,克钱以“记账货币”形式存在,而现实中不存在这种货币形态,交易时直接进行划账或参照当时钱市行情兑予现钱。

至此,宗艾的商业得到快速发展,成为寿阳地区的商业中心。“自道光元年(1821)至民国(1921)的100年里,宗艾不仅是寿阳的商贸中心,而且是晋中、晋北的物流商城,并且在燕(京)南塞北、天津、汉口等地还设有货栈。宗艾村街市七十二行无所不包,较大商号已逾百家。至晚清,字号已发展到300多家。”上世纪八十年代编撰的《寿阳县志》中提到,“明代以前,寿阳商业是以神武为中心,后来由于宗艾商业兴起,集市逐渐转移到宗艾。”乾隆年县志记载,宗艾镇属西北十九所,距城二十里,而神武属正北九所,也距城二十里。从神武与宗艾两处的空间地理来看相隔甚近,基本处于同一地区,现在神武村属于宗艾镇的行政管辖。依许檀先生对明清时期华北城乡市场网络体系的划分,宗艾镇应当属于地区性商业中心(中等商业城镇),其贸易范围可以覆盖周边十几县甚至直隶、草原等省外区域。

克钱的收入有存款加头与放贷利息两种形式。对于非商人群体,克钱的收入主要是存款加头,从形式上看,加头与我们现代“活期存款”复利形式的计算方式颇为类似,但实质完全不同(第五章再专门讨论),克钱的存款变化值,在当地习惯称之为“加头钱”,加头钱是基于“加头”基础上的计算值,每年固定时间内进行结算,然后再并入存款本金,来年再进行加头,克钱的数额一直随着加头的不同与客户的消费支出而不断发生变化。对于经营生意者来说,除有存款加头收入外,还有针对农户的放贷利息收入,农民以当时克钱价格从商人手中赊购一部分生活用品,一定时间后再以时下克钱价格归还,这一部分克钱数额的变化则是放贷利息。下面分而述之。

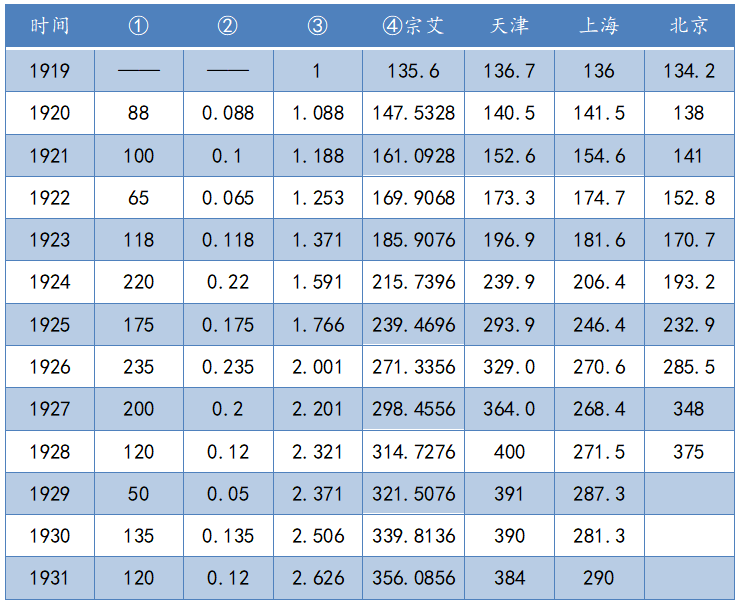

《安凤堂记钱折》的记载年份跨度较长,可反映相对长时段的克钱变化,对于我们理解克钱加头的计算方式比较直观。试截取部分举例如下,如表1:

表1:民国年安凤堂记钱折各年克钱变化(1918—1921) 单位:文

50000+5000×80‰+3000=50000+4000+3000=57000第二笔流水为民国八年正月“廿三日收钱肆千文”,旁批为“今年加头钱”。意思为民国八年正月廿三日记的这笔4000文钱款,是计算的民国七年克钱50000文的“加头”。在该笔业务之前有民国八年“正月十七日收现钱伍拾叁千文”,旁批为“去年克钱五十千加头钱三千”,意思为民国七年的克钱数为50000文,加上民国八年克钱结算前后“安凤堂”又存入了一笔存款3000文,合计民国八年正月十七收现钱53000文,但是结算时仍按之前的50000文计算。由此可以推断民国八年的加头为每千以80文加,最终民国八年到下一年的克钱为:

第三笔流水为民国“九年正月收钱伍千文”,旁批为“八八加头钱”。民国九年的加头钱是在民国八年克钱57000文的基础上计算,“八八加头钱”意思为每千以88文加头,此处比较特殊,记账时的加头是88文,但按照计算结果此处应为87.72文,大概是记账时按87.72≈88记,民国九年到下一年的克钱为:

57000+57000×87.72‰=57000+5000=62000

第四笔流水为民国“十年正月收加头钱陆千贰佰文”,旁批为“每千以一百加”。民国十年的加头钱也是在民国九年克钱62000文的基础上计算,民国十年到下一年的克钱为:

62000+62000×100‰=62000+6200=68200

至此,我们可以列出克钱的计算方式。如若我们设某一年的克钱为X,每千文加头为a,下一年的克钱为Y,克钱的计算方式为:

X+X·a‰=Y或X·(1+a‰)=Y

《同泰永清单》中的加头计算与《安凤堂记钱折》基本一致,民国三、四年分别以加头115文、180文计算,不过起算时间是在四月间。该清单中还记录有王嘉诰的放贷收入,放贷后收回情况如下表2:

表2:民国三年(1914)同泰永记王嘉诰收取情况 单位:文

值得注意的是,克钱加头的起算为一年一次,与晋商标期的进行时间基本一致。“多数情况下,其镖期都定在每年旧历的正月,又因中国古代曾有过用十二地支来计月的习惯,而正月又正值寅月,所以此镖(标)又称寅镖(标)。兼之,此类镖(标)银数额较大,故而又称之为大镖(标)。”《安凤堂记钱折》中起算时间大致为每年正月十七左右,即是此体现。《同泰永清单》中的起算时间为四月间,则是以春标与夏标的确立日期之间进行每年结算。寿阳地区的商人多在北方地区经商,受“标期”制度影响也就不足为奇了,下文中的“拨兑”形式也是如此。第一笔中是基于民国三年四月三十日王嘉诰取现钱10000文借予王加喜后,于六月二十七日王加喜归还情况的记录,可以看出,放贷周期两个多月,月利一分五,利息收入为1500文,钱单中注明“收克钱”。其他三笔没有借出情况记载,暂时无法得知利息收入情况及利率多少。第三、四笔中备注有偿还形式,分别以黑豆(粮食)、盐的实物偿还,大致可以推断,王嘉诰借予闫永息等的是实物7.8斗黑豆、20斤盐,所以闫永息等也以实物偿还,以当时物价800文、54文入账,借出与收回时物价的变动幅度即为王嘉诰的利息收入。与加头按年计算不同,放贷利息与借贷种类、借贷对象相关,时间有长有短,借贷方式有现钱也有实物,是除加头外另外一种克钱的收入形式。

克钱的支出有拨兑过账与提取现钱两种形式。拨兑过账是在存款商号与消费商号之间进行,如安凤堂把钱存入乾元益、王嘉诰把钱存入同泰永,形成二者的债权债务关系,存款人进行日常消费支出时,如果消费商号与存款商号建立有业务联系,即将自己与消费商号的债权债务关系转移到第三方消费商号与存款商号之间,此时不用现银,直接进行拨兑转账便可;提取现钱则是无法拨兑过账的情况下,只能从存款商号提取现钱,再用于消费或者其他用途。下面以《安凤堂记钱折》为例对这两种支出形式进行说明,罗列钱折所有拨兑与取现记录,试分析如下。

表3:民国年安凤堂记钱折拨兑记录表

表4:民国年安凤堂记取现记录表

从表3反映的信息来看,记录方式有三种情况。首先是存款商号直接进行拨兑,如序号1、4,分别是在民国十年六月廿日、民国十二年十一月初三日购买承合隆布庄的买布钱,由乾元益商号直接拨账,并加盖有承合隆记菱形押款章,亦表示该布庄已经收到拨账钱款,说明该布庄在存款商号开有“户头”,可以进行直接划账;第二种是只记录消费商号,如序号3明确是在天和正字号的买布钱,序号5、6、7只记录了在以上字号的消费情况,其中福生泰为花布行业,应该与第一种形式类似;第三种为只记录了消费商品,没有记录消费商号,如序号2、8,分别于民国十年七月初九日、民国十九年五月十三日购买了二疋白布、一疋白布。从以上安凤堂消费商品记录来看,绝大多数都是买布花销,属于日用品开支,对安凤堂的身份我们也大概可以猜测不是商人,只是普通民众。关于其他商品消费记录以及记账方式区别原因,我们暂时还无从得知,不过与取现的记账方式相比,这种记账方式是拨兑无疑。表4:民国年安凤堂记取现记录表

从表4的取现记录看,记账货币与取现货币均为晋钞“同元”,但旁批备注说明此笔数额的组成部分,如民国十七年三月二十二日取现8400文,这一笔取现数额是由“同元”8000文和“加头钱”400文组成,即铜元兑换券8000文和当时8000文铜元产生的“通货膨胀”价钱400文。通过此我们可以构想这样一幅画面:在三月二十二日这一天,存款人安凤堂到乾元益商号要求兑现8000文铜元,乾元益根据此时此地铜元行市兑换与他晋钞铜元兑换券,铜元行市以商号每天发往宗艾的行清单为准,铜元8000文此时值铜元兑换券8400文,并在账中注明取现,由此可以计算得当日加头为每千50文,也就是在该笔记录于账面“8400文”的由来,即安凤堂取得铜元兑换券8400文。在1919—1930年期间,铜元与铜元兑换券虽然大体稳定在1:1的比例,但铜元兑换券与铜元直接挂钩,受国内国际铜元价格影响,铜元不断贬值,相应地晋钞铜元兑换券实际上也在贬值,商品物价上可以看出铜元及铜元兑换券的购买力在不断下降,如1921年二疋白布钱价值5200文,即一疋白布2600文,到1930年时,一疋白布钱已经上涨到11000文,增长幅度达4倍多。最后一项取现记录,民国二十一年八月初二存款人取得现洋1块加现铜元1700文,也是唯一的一例取银元记录。从上年克钱总数62126文看,该年比价发生重大变化,“44千文,作银洋1元412”,即44千文兑换1元银元,62126文可以兑换银元1.412元,也就在这一天取现完成后,存款人与乾元益存款字号已经“两清”了。

结合表3和表4来看,可以发现“克钱”两个有意思的特点:第一,克钱的“存贷一体化”特征,它既不同于一般意义上的“存款”,也有别于传统的“借贷关系”,形式上更类似于现代的“电子支付”,克钱是以商号作为中介,处理消费者与商家之间的账务结算,保证钱款随时兑现的同时,也可以拨兑过账或取现消费,加头由存款商号支付,放贷时由贷款人支付利息。第二,记账货币与实体货币的虚实转换,从克钱的产生起,宗艾商民就创造出“宗艾钱”、“宗艾大洋”等记账货币,取钱时以市面通行货币兑现,到民国八年后以晋钞铜元兑换券的“文”为统一单位计算入账,取现时旁批说明铜元行市,以期后期核实。

总的来说,克钱既是存款,又带有拨兑之意,与地区性的金融市场联系紧密,又眼光向下,切实解决地区农民与商人的资金使用问题,还可以为存户的资产进行保值增值,为商业字号提供了资金融资的手段,可以说是中国传统商业中一项十分伟大的金融发明。

克钱中最为关键的要素是“加头”,换言之,要理解克钱,必须明了加头所蕴含的真实信息。结合《晋商史料集成》中收录的将近130份宗艾行情单,可以发现,与加头所对应还有“掉头”,即加头与掉头是一对组合概念。前人研究认为克钱“加头”就是利息,但是没有区别是存款利息还是放贷利息。如果是存款利息,按一般定义理解为存款人在保留所有权的条件下把资金使用权暂时转让于金融机构所获得的部分收益,那么如何解释行情单中的“掉头”?难道是倒扣?民国时期私营企业的存款利息大致在3—5厘左右,但从史料加头情况来看,波动较为强烈,1920—1931年期间,最低为50,最高为235,按存款利息理解年利率在5%至23.5%之间,与这一时期全行业普遍的存款利率差距过大;如果以放贷利息看,按一般定义理解贷款人在一定期限内将资金所有权与使用权转让于借款人所获得的部分收益,那么又如何解释在这期限内存款人在存款商号中的提现与消费?从第二章克钱的两种收入形式可以看出,加头与利息并不是一回事。

因此,我们就不能从利息的角度解释加头,从而忽略了克钱是为应对货币贬值与通货膨胀而被创造出的“金融会计”手法,也就是说,克钱的最重要的特点是其“保值性”。既然克钱是因为应对历史时期出现的通货膨胀而出现的保值举措,那么应该反映的是货币金融行市,加头就是货币贬值变化的差价。《同泰永钱单》反映的是银钱比价,《安凤堂记钱折》反映的就是铜元行市,从此角度看待“加头”,也就能够理解“掉头”的意思了。以铜元为基准单位来看待民国时期克钱以及货币金融行市,也就是关键的切入点。

加头如何反映地区货币金融行市,需要进行三步运算:

第一步:由①到②。将加头÷1000,即铜元每一文较前一年贬值多少。加头是以每千文进行计算。

第二步:由②到③。以民国八年的基数为1,依据以后各年加头变化累积运算,得到③,即民国八年一文铜元相当于以后各年的多少文。该份钱折的时间记载是民国八年(1919)到民国二十一年(1932)的信息,1920年以前的加头我们不清楚,所以只能以民国八年的基础用1表示,以后各年的数字是基于民国八年的基数表达。

第三步:由③到④。以民国八年(1919)天津、上海、北京的铜元行市平均数135.6枚为基数,用③X135.6得④,即1块大洋相当于多少枚铜元。宗艾的铜元与银元的比价没有相关史料进行说明,所以笔者参考天津、上海、北京的铜元行市,以三地铜元行价的平均数为基数把宗艾的铜元行价放到一个平面上进行考察。并且在1919年,三地的铜元行市基本一致,也即全国的铜元行市也应该相差无几,取三地的平均数作为基数是合理的。参考下表:

表5:全国部分主要城市铜元价格系数表(单位:枚)

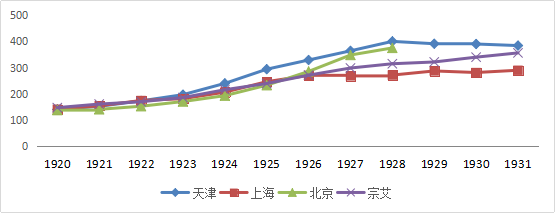

再结合天津、上海、北京的银元铜元比价绘制图表如下:补充说明:从宗艾克钱“加头”反映的数据来看,参见③、④,1919—1932年期间,宗艾铜元价格上涨2.6倍,同时期天津上涨2.8倍,上海上涨2.13倍,大体一致。

以上图表数据来源:1926年以前数据来源于金国宝:《中国币制问题》,北京:商务印书馆,1928年,第91—102页;1927年以后引自江苏省钱币学会编印:《中国铜元资料选编》,1989年,第228页;《安凤堂记钱折》,收录于刘建民主编、刘秋根等副主编:《晋商史料集成》第62册,北京:商务印书馆,2018年,第170-178页。

根据上图,我们可以清晰的看到,宗艾的钱市行情与全国铜元价格趋势基本保持一致。并主要有两个变化时期。

第一,大体为1920—1926年为第一期,受大额、劣质铜元铸造流通及国际紫铜价格上涨的影响,铜元价格持续滑落,下跌速度较快。晚清时期铜元重量由两钱降低到一钱八分,含铜比例基本不变,从1919年起,各地军阀由于制造铜元余利减少,纷纷铸造大额铜元,成为各地铸造铜元聚敛财富的新手段。其中上海、北京、宗艾的铜元价格走势一致;天津在1923年后开始大量使用当二十铜元,其他三地都使用当十铜元,所以天津的价格跌落幅度远高于其他三地;宗艾的铜元价格略高于北京、上海,略低于天津。

第二,大体为1926—1932年为第二期,宗艾的铜元价格依然持续滑落,而天津在经过1926—1928短暂上涨后(北京也上涨),1929年已经基本保持铜元价格的稳定,与1926年以后上海铜元已经稳定趋势一致,这是由于南京国民政府成立以后,全国已经禁止大规模的新铜元铸造,并收回大量旧铜元以改铸新铜辅币,市面上的铜元逐渐减少,铜元成为一种不再增加的存量货币。山西铜元厂于1926年改为太原兵工厂,此后也不再铸造铜元。1929年后伴随“晋钞毛荒”的金融危机,晋钞的价值一落再落,最终在1932年以1块银元兑换44千铜元券,现铜元412.6枚兑换1块银洋,铜元价格与天津411.4枚也基本一致了。

可以看出,民国时期克钱“加头”反映的是铜元的钱市行情,寿阳商人依据铜元价格的涨跌来调整每年甚至每天加头的确切数额,由于1919年后全国铜元与银元的比价呈不断上涨趋势,所以在行情单中也就把掉头改为加头了。从后往前推测,清末民初山西地区的银钱比价也是波动异常,并不是一直保持“银贵钱贱”趋势,往往重大自然灾害和战乱发生就会出现“银贱钱贵”现象,如丁戊奇荒,这就可以解释“掉头”的由来。所以,加头的性质应与利息无关,而是货币金融行市的反映。

每当货币形态演变,金融会计必然凸显出其重要性。清代至民国初年,在寿阳地区“流通货币以制钱、钱票最多,银元、小洋也有流通,但不见铜元流通。制钱为‘九七钱’,以四十九文为五十文。银元以北洋、站人、袁头最多,大洋一元可换小洋十一角半,换制钱则可换一串三百八十文,鹰洋和其他省份的银元完全不在市上流通。”晚清时期铜元虽已在其它省份铸造,但山西直至清亡也未铸造过铜元,民间主要使用的铜币为制钱,“据记载1917年流行在山西境内的制钱约有3亿枚左右。”山西因而成为使用制钱的最后一个省份。所以至山西铜元出现之前,山西地区的货币价格兑换主要在白银与制钱之间,由于清代银钱比价剧烈波动以及白银货币体系的固有缺陷,在从事长途贩运、多进行大额交易的山西商人中便产生了“标期”制度,进行拨兑过账为主的债权债务清算,咸丰时期新铸的大钱、重钱进一步引发制钱贬值,寿阳宗艾的商人为吸收存款,结合晋商经验,创新了金融会计技术,克钱也因此产生。在《同泰永钱单》中,有两笔收项“三月初二日收□银27两/1878,合克钱50706文”、“九月初二日收□银15.42两/2240,合克钱34541文”,六个月的时间制钱价格贬值近20%,但是寿阳商人却以白银市价计算入账,来保护存户的财富保值,与之相对应,加头也从民国三年115文上涨为四年的180文,保证加头计算周期内存款人的财富不被缩水,减轻了货币价格变动的贬值影响。

1916年阎锡山设立铜元局,山西结束了制钱的历史,铜银兑换取代银钱兑换成为我国货币价格之间的主要关系。从《安凤堂记钱折》反映的信息看,该折于民国八年(1919)重新吉立,为何在这一年重新记录呢?山西省银行于1919年1月1日正式宣告成立,以“调剂金融、辅助生产事业活动的发展”为宗旨,并于同年开始发行银元兑换券和铜元兑换券,其中铜元票6种,面额分别为十枚、二十枚、五十枚、一百枚、五百枚。晋钞开始被民众所普遍接受,成为人们日常交易购物的主要货币。山西地区流通的货币中,“钞票信用最佳者首推省银行,中国银行钞票信用亦佳,然额数太少;钱庄商号者,皆发行钞票及铜元票,尤以晋北为盛。”也就是从山西省银行发行晋钞开始,寿阳“克钱”的记账货币改为使用晋钞铜元兑换券,安凤堂重新起立钱折也就不足为奇了。

晋钞在发行初期比较稳健,虽然也经历了两次挤兑危机,由于省银行的正确措施,很快平息下去,这一时期的晋钞小幅度贬值主要受国内铜元价格影响,晋钞(纸币)与铜元、银元(金属货币)基本能保证形式上的等值兑换。但从1929年起,伴随中原大战的爆发,阎锡山印发大量晋钞来支付军费,致使该年起晋钞发行量激增,为金融危机的爆发埋下隐患,晋钞大量充斥市场,山西金融市场趋于崩溃。此次金融危机从1930年末爆发,直至1932年阎锡山重新上台整顿金融后才结束,持续时间较长,主要表现为晋钞严重贬值,晋钞与现洋的兑换比例不断提升,因而又被称为“晋钞毛荒”。这一时期的货币价格体系变动非常剧烈,对山西民间的商业、金融业的破坏极为严重,已经不能保证经济的平稳运行,各地商民纷纷到金融机构取现,以克钱为生存基础的宗艾及寿阳商业难以维计,周期性的金融会计无法应对由政府财政崩溃引发的金融危机,大量商号、金融机构倒闭。阎锡山重新上台后,发行新晋钞,以1元新钞折合20元旧钞兑换,一块银元可兑换四十四千文的旧晋钞铜元兑换券,以图重振山西经济,但经此危机,山西经济遭受巨大损失,商人、农民的财产大幅缩水,商业金融一蹶不振,“克钱”体系已经崩溃,从此退出了历史舞台。

民间文献对于了解寿阳地区曾出现的“克钱”提供了极佳的切入点,与其他史料结合,将它置于金融会计史的视角下重新研究,使我们更真切地感受实践操作过程。虽然本文引用的民国时期的克钱史料,但对清中叶以来形成的克钱体系亦可加深理解,民间商事习惯内部必然含有历史的传承与记忆。对克钱形成、发展的整体性认识,有利于我们对已有的克钱认知予以纠正,在实践过程中研究,做“活的金融史”,这就是民间文献的价值所在。当然,在寿阳(包括宗艾)银钱市场行情单中,除“加头钱”外,还有每日交易的现宝银、现大洋、标期满加利、十对月钱利等其他项,这些与克钱之间的关系是什么,还值得学界进一步讨论。

对克钱进行实证分析的同时,我们也应该注意到“利息”在传统商业中的不同表现。中国古代的金融业务中,存款也比放贷出现较迟,存款利息较低于放贷利息,票号的存款利息甚至可忽略不计。受清代以来货币价格剧烈波动的影响,民众更看重的是自身存款的保值,而不是收益。从寿阳克钱的发展过程看,作用也更多体现在存款的保值性,“加头”所反映的货币金融行情正是如此,当然克钱也进行放款,所得到的利息与加头已然不是一回事了。

克钱是晋商商业金融制度在寿阳地区的直接体现,其蕴含的金融会计理念深刻反映着中国货币金融的历史变迁。寿阳商人灵活运用晋商在北方社会长期以来形成的“标期”制度、会计记账手法来应对传统中国紊乱的货币结构体系,其中制钱、铜元、纸币(晋钞)“虚实之间”的转换尤为复杂,记账货币的繁杂与频繁变更也呈现清代以来民间商人、商业对政府货币政策、金融政策行为的无奈,克钱的内在变化也透视着国家对市场显性、隐性双重的渗透与影响。最终也是在1930年代因“晋钞毛荒”引发山西金融危机,导致发展近百年的寿阳“克钱”体系崩溃,并退出了历史舞台。

基金项目:国家社科基金重大项目《山西民间契约文书搜集、整理与研究》(14&ZDB036)

作者简介及联系方式:

刘秋根(1963-),男,湖南邵阳人,河北大学宋史研究中心教授、博士生导师,研究方向为中国社会经济史、货币金融史、民间文献。

王治胜(1993-),男,山西吕梁人,河北大学宋史研究中心博士研究生,研究方向为中国社会经济史、货币金融史、民间文献。

联系方式:15512252344

邮箱:wangzhisheng321@163.com

本文通过对相关民间文献内容的解读,重新建构了晚清民国时期寿阳地区曾出现的“克钱”活动的逻辑体系。克钱起源于汇兑,是寿阳商人为应对清代中期货币价格变动而采取的一种金融会计,切实解决了该地区农民与商人的资金使用问题,也为存户的资产进行保值增值,为商业字号提供资金融资。在这个意义上,将克钱“加头”定义为利息的观点不能成立,它是该地区货币金融行市的反映。克钱是晋商商业金融制度的灵活应用,形成于清中叶,终结于1930年代的晋钞毛荒,也深刻反映了近代山西地区的货币形态、商业金融的历史变迁。

2020-08-10 19:08:13